|

| |

| | |

Abbaye

Notre-Dame des

Anges

| |

|

| |

|

Coordonnées géographiques :

48°35'46.38"N

4°34'10.64"W

| | | |

|

| |

|

"Descendant du bourc parrochial pour se rendre au port d'Aber-Grac'h,

vous ne pouvez qu'admirer en passant la belle église et le dévôt monastère de

Notre-Dame des Anges, de l'Ordre des Pères Cordeliers observantins"

(Albert LE GRAND

- "Vie des Saints de la Bretagne Armorique")

| |

|

| |

|

| |

|

Vues générales de l'édifice (cartes

postales anciennes) :

| |

|

| |

|

| |

|

1453 Une communauté de moines, les

"Cordeliers", qui vivaient à l'île Vierge finit par désirer un site moins

inhospitalier et s'installe à la Baie des Anges.

1507 Un

don du seigneur Tanguy du Chastelet sa femme Marie du Juch permet l'édification d'un couvent

agréable, consacré à Notre-Dame des Anges. Le 1er dimanche de mai ("dimanche

4ième après Pasques

"), fondation du

Couvent Notre-Dame des Anges, de l'ordre de Saint

François. Inauguration par Messire de Kermavan , évêque du

Léon.

La concession du terrain fut faite par

la famille de Kermavan. les frais de la construction furent donc

assurés par Tanguy du Chastel, dont les armes sont gravées sur la porte

Sud de la chapelle et sur les vestiges du calvaire.

Les bienfaiteurs du couvent ont inscrit

leurs noms sur quelques piliers du cloître :

-

Jehan Le Bonno

-

G. Billouart et Jehene

Taigne

-

Le Peuch

-

Guillouvi (?)

-

Prigent

-

Lorans Paris, marchand de Rennes,

financier et miseur

1582 date sur l'arcade

Sud

1583

Les "Récollets", à la règle plus austère, remplacent

les "Cordeliers ". Dans l'entrée se trouve un

figuier, signe de l'Ordre de St François, présent dans tous les monastères

fondés par cet Ordre. Le figuier remplace parfois

l'olivier.

| | | |

|

| |

| | |

1689 Les religieux sont

au nombre de 18 (la communauté religieuse n'a jamais été

nombreuse)

1692 Un incendie provoque de grands

dommages

1768 Il ne reste que 8

moines, entourés de domestiques (jardiniers, cuisiniers, couturiers, valets...)

et de laïcs venant effectuer une retraite ou un séjour de santé.

14 juillet 1791 :

décret d'expulsion des religieux (qui étaient au nombre de trois). Les quelques

biens qui subsistent dans les

locaux sont extrêmement modestes, hormis le contenu de la bibliothèque.

23 juillet 1792

Vente de l'édifice comme "Bien National" à Josep Xavier

Vatrain, premier propriétaire laïc, pour la somme de 15 110 livres. Cet

ingénieur des bâtiments civils de Brest se hâta de prendre

possession notamment des 1200 volumes de la bibliothèque...

1800 Achat de

l'abbaye par Monsieur Keratry

1800 Achat de

l'abbaye par Messieurs Deshayes et Mignard

| |

|

| |

|

1830 Eglise transformée en

magasin

1900 Eglise toujours magasin et décharge.

Les logis sont hôtel pour touristes.

1934 J.P PINCHON

commence à séjourner deux mois par an à l'abbaye et la dépeint dans plusieurs

illustrations et tableaux.

1962

Elargissement de la route littorale (seule une charette pouvait passer

auparavant). Expropriation pour une bande de terrain et déplacement du mur

d'enceinte.

2002 Protection

au titre des monuments historiques : l'ensemble des bâtiments conventuels en

totalité y compris la fontaine, les sols des deux cours, des jardins et vergers,

du cimetière et les murs de clôture. (cad. C 887, 888, 889, 1, 2). Inscription

par arrêté du 11 février 2002.

A noter que les

propriétaires actuels du site ont dédié un

site

internet à l'abbaye, on s'y réfèrera

pour plus de détails quant à l'histoire et l'organisation des différentes

entités de l'abbaye.

| |

|

| |

|

L'abbaye représentée par

J.P PINCHON :

Joseph Porphyre PINCHON

prit l'habitude, dés 1934, de séjourner deux mois par an à

l'hôtellerie des Anges, dans "l'ancien pigeonnier". L'infatigable artiste

illustrateur, père de Bécassine, dessina à plusieurs reprises l'abbaye. Les

documents originaux ont disparu. Un commissaire priseur est venu chercher tout

le mobilier et les effets de l'artiste le 23 novembre 1983. Le

tout a sans doute été vendu à Paris et doit figurer dans des collections

privées.

Voici un aperçu du genre de documents

qui a disparu :

| | | |

|

| |

|

| |

|

Ces illustrations

sont extrêmement précieuses car les lieux ont beaucoup changé

depuis.

Principales remarques à la vue de ces

croquis :

-

le calvaire principal, dont seul

subsiste le croisillon, était près de l'entrée de

l'abbaye (menu illustré de 1939), ou bien au centre de l'actuelle parcelle

triangulaire, ancien cimetière des moines (tableau disparu).

-

un second calvaire, fort haut, se

dressait dans la cour où se trouve aujourd'hui le cadran

solaire.

-

le clocheton de l'abbatiale est

représenté deux fois de façon sensiblement identique. L'information de son

aspect est peut-être fiable.

-

Abbatiale représentée en bon état en

1939, en ruine en 1942, avec disparition des deux calvaires. Est-ce

allégorique (Occupation) ou bien le reflet de dégâts réellement survenus

entre-temps ?

Il faut faire appel aux souvenirs des anciens

de la commune !

| |

|

| |

|

L'abbaye, telle que représentée dans les cadastres

successifs :

| |

|

| |

|

| |

|

Les différentes armoiries visibles dans l'abbaye

: (cliquer sur l'image pour le

descriptif)

| |

|

| |

|

| |

|

| |

|

Gravure de navire marchand : ex-votto

des marchands qui ont toujours abondé en l'aber

Wrac'h

| |

|

| |

|

Ex-votto figurant un navire

offert à Notre-Dame des Anges en 1544 par les marchands de

Penmarc'h.

Témoignage d'une époque où les bretons armaient une flotte

marchande considérable. En kersantite

.

| | | | |

|

| |

|

Vues de l'abbaye, lors de l'inventaire du patrimoine en

1979 :

| |

|

| |

|

| |

|

| |

|

Le cloître (bâtiment

A) :

| |

|

| |

| | |

D'autres piliers du

cloîtres se trouvent à l'entrée Nord, et d'autres enfin ont été utilisé pour les

accès à la plage de l'autre côté de la route.

| |

|

| |

|

Le pigeonnier (bâtiment

B) :

| |

|

| |

|

| |

|

Un étrange blason incrusté

dans le mur

d'enceinte :

| |

|

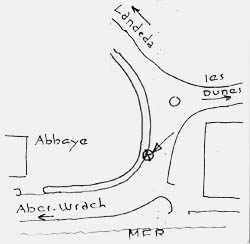

| |  | (emplacement exact) |

| |

|

| |

|

L'abbaye autrefois sujet

de cartes postales typiques :

(collection P.

Oulhen)

| |

|

| |

|

| |

|

| |

|

Autres cartes postales anciennes :

(collection Jo

Cariou)

| |

|

| |

|

| |

|

| |

|

L'abbaye aujourd'hui : (août

2007)

| |

|

| |

|

| |

|

| |

|

Enfeu réutilisé (provient de la chapelle) :

| |

|

| |

|

| |

|

| | |

(in "Les cahiers de l'Iroise"

1970)

| |

|

| |